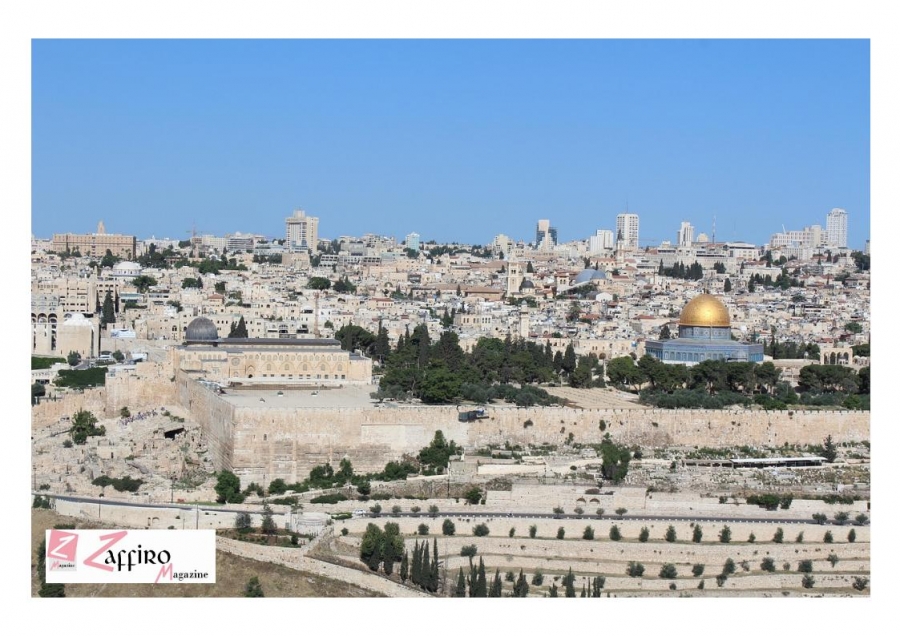

La diaspora palestinese: radici, esilio e memoria

La storia della Palestina nel XX secolo è la storia di un popolo che ha perso la terra e, con essa, il diritto di decidere del proprio destino. Quando nel 1917 la Dichiarazione Balfour proclamò che il governo britannico “guardava con favore alla creazione in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico”, le popolazioni arabe che abitavano quelle terre da secoli non immaginavano ancora che quella frase avrebbe cambiato la loro esistenza per sempre.

Con il Mandato Britannico del 1920, la Palestina passò sotto l’amministrazione del Regno Unito, teoricamente con lo scopo di accompagnarla verso l’autogoverno. Ma in realtà, Londra perseguiva obiettivi strategici: mantenere il controllo su una regione chiave per il collegamento con l’India e per l’accesso al petrolio mesopotamico, e insieme realizzare il progetto sionista, che trovava sempre più sostegno tra i governi occidentali.

Negli anni Trenta, l’immigrazione ebraica aumentò rapidamente, sostenuta da capitali internazionali e da una visione moderna e organizzata dello sviluppo agricolo e urbano. I contadini arabi, privi di protezioni legali e di mezzi economici, cominciarono a essere espropriati delle loro terre attraverso vendite forzate, tasse insostenibili e politiche che favorivano apertamente i nuovi coloni.

La Rivolta araba del 1936-1939 fu la risposta di un popolo che non voleva scomparire. Per tre anni, la popolazione palestinese insorse contro il dominio britannico e contro la colonizzazione ebraica. Scioperi, sabotaggi, manifestazioni, scontri armati: fu una delle prime grandi rivolte anticoloniali del Novecento. La risposta dell’Impero fu brutale: villaggi distrutti, deportazioni, esecuzioni pubbliche, detenzioni di massa. Le autorità inglesi soffocarono la ribellione e, per anni, il popolo palestinese restò schiacciato tra due poteri: il colonizzatore europeo e il nuovo insediamento sionista. Ma da quella rivolta nacque una coscienza nazionale più profonda. Per la prima volta, la parola “Palestina” non indicava solo un territorio, ma una patria da riconquistare.

Negli anni successivi, la situazione precipitò. L’Europa entrò nella Seconda guerra mondiale, e l’Olocausto spinse decine di migliaia di sopravvissuti ebrei verso la Palestina. Nel 1947, le Nazioni Unite votarono il piano di spartizione, che assegnava agli ebrei oltre la metà del territorio, nonostante rappresentassero un terzo della popolazione. L’anno seguente, la nascita dello Stato di Israele provocò la Nakba — la “catastrofe”: più di 700.000 palestinesi costretti a fuggire, 500 villaggi distrutti, un popolo trasformato in diaspora.

Ma la Nakba non fu un evento isolato: fu l’epilogo di un processo cominciato anni prima, quando i contadini palestinesi avevano già perso la loro terra, le loro case e la fiducia in un futuro possibile sotto dominio britannico. Da allora, la diaspora palestinese è diventata la più longeva e dolorosa del XX secolo: milioni di persone nei campi profughi di Libano, Siria, Giordania, e in ogni angolo del mondo arabo e occidentale.

La terra, che era stata la loro forza, divenne memoria. E nella memoria, i palestinesi costruirono una forma di resistenza culturale, fatta di poesia, educazione, archivi, arte, testimonianza.

Come scrisse Mahmoud Darwish, “noi soffriamo di un male incurabile che si chiama speranza.” È quella speranza che tiene viva la loro identità anche quando ogni confine sembra chiudersi.

Un’analogia con la condizione curda

Esiste oggi, nel cuore del Medio Oriente, un popolo che condivide un destino simile: i Curdi. Popolo antico, disseminato tra Turchia, Siria, Iraq e Iran, i Curdi incarnano la tragedia dei popoli divisi dalle frontiere e dimenticati dai trattati.

Dopo la Prima guerra mondiale, il Trattato di Sèvres del 1920 aveva previsto la nascita di uno Stato curdo indipendente. Ma tre anni dopo, con il Trattato di Losanna, quella promessa fu cancellata per convenienza geopolitica: le potenze europee decisero di spartire i territori senza tener conto delle aspirazioni curde. Da allora, i Curdi sono rimasti “la più grande nazione senza Stato del mondo”.

Come i Palestinesi, anche i Curdi hanno conosciuto la repressione, la negazione linguistica e culturale, la diaspora forzata. In Turchia, per decenni la lingua curda è stata vietata; in Iraq e Siria intere comunità sono state deportate o annientate; in Iran i Curdi sono ancora soggetti a una sorveglianza costante e a discriminazioni sistematiche.

Eppure, nonostante tutto, i Curdi hanno saputo costruire forme di autogoverno e resistenza. L’esperienza del Kurdistan iracheno, autonoma dal 1991, e quella del Rojava siriano, fondata sui principi di democrazia partecipata e parità di genere, rappresentano due tentativi coraggiosi di affermare un’identità libera e inclusiva.

La somiglianza con la condizione palestinese è profonda: entrambi i popoli vivono sospesi tra la memoria e la negazione, tra la volontà di costruire uno Stato e la realtà di una terra frammentata. Entrambi sono stati strumentalizzati dalle grandi potenze, sostenuti o abbandonati secondo le necessità del momento. Quando servivano come alleati, venivano armati e incoraggiati; quando diventavano scomodi, venivano lasciati soli.

Ma la differenza principale è che i Curdi, pur senza uno Stato pienamente sovrano, hanno ottenuto spazi di autonomia, mentre i Palestinesi continuano a vivere in una condizione di occupazione, frammentazione e blocco economico. Tuttavia, in entrambi i casi, la lezione è la stessa: senza giustizia non c’è pace, e senza terra non c’è futuro.

Gli Stati Uniti, il Venezuela e il paradosso della pace

Mentre popoli come Palestinesi e Curdi lottano per sopravvivere, le grandi potenze continuano a usare il linguaggio della pace per mascherare azioni di forza.

Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti hanno inviato una portaerei e varie navi da guerra nel Mar dei Caraibi, in prossimità delle acque venezuelane. La Casa Bianca ha giustificato l’operazione come una “missione di sicurezza contro il narcotraffico”, ma numerosi osservatori internazionali la interpretano come una minaccia militare indiretta contro il governo di Nicolás Maduro, ritenuto illegittimo e autoritario da Washington.

Il Presidente Donald J. Trump, tornato alla guida del Paese nel gennaio 2025, ha dichiarato che “gli Stati Uniti non resteranno in silenzio davanti ai regimi che opprimono il proprio popolo e minacciano la stabilità del continente americano”. Tuttavia, dietro le parole di difesa della libertà si intravedono vecchie logiche di potenza: il controllo delle risorse energetiche, il contenimento dell’influenza russa e cinese in Sud America, e la riaffermazione del primato statunitense nel proprio “cortile di casa”.

La contraddizione è evidente quando lo stesso Presidente Trump si lamenta pubblicamente di non aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace 2025, assegnato all’attivista venezuelana María Corina Machado per il suo impegno democratico. “Ho salvato vite, ho fermato guerre, ho portato stabilità dove c’era caos”, ha dichiarato Trump, accusando la giuria di “pregiudizio politico”. Ma come può un capo di Stato che dispone una dimostrazione di forza militare contro un Paese sovrano pretendere il titolo di “costruttore di pace”?

È il paradosso della pace imposta: si parla di libertà per giustificare sanzioni, blocchi e minacce; si invocano i diritti umani per mascherare interessi economici e strategici. La pace diventa un marchio, un trofeo da esibire, non un valore da praticare.

Il caso venezuelano ricorda che la pace autentica non può nascere dall’imposizione, ma dalla giustizia sociale, dal dialogo e dal rispetto reciproco. Ogni volta che una nave da guerra viene inviata “per garantire la sicurezza”, un popolo perde un po’ della sua voce.

Fatti recenti in Turchia: il PKK rinuncia alla lotta armata per una soluzione negoziale

La svolta storica è avvenuta nei confronti del PKK: in febbraio 2025 il leader incarcerato Abdullah Öcalan ha lanciato un appello perché il movimento mettesse fine alla lotta armata e si trasformasse in attore politico. Il 1 marzo 2025 il PKK ha dichiarato un ‘cessate il fuoco’ e ha annunciato la volontà di sciogliersi e di rinunciare al conflitto armato. Il 12 maggio 2025 il PKK ha ufficializzato la decisione di disciogliersi e terminare la lotta armata contro lo Stato turco. Il 11 luglio 2025 ha avuto luogo una cerimonia simbolica nel nord dell’Iraq dove alcuni combattenti del PKK hanno distrutto le armi come segno di impegno verso il processo di pace. Infine, il 26 ottobre 2025 il PKK ha annunciato il completo ritiro delle proprie forze dalla Turchia verso il nord-Iraq, come tappa ulteriore del processo negoziale con Ankara. Il governo turco ha accolto la decisione come “risultato concreto del percorso verso una Turchia libera dal terrore”. Questo sviluppo aggiunge un significato nuovo all’analogia tra la condizione curda e quella palestinese: un popolo che decide di uscire dalla lotta armata perché riconosce che il proprio destino passa attraverso la politica, il dialogo e il diritto, più che attraverso le armi.

Conclusione: terra, memoria e potere

Dalle colline di Hebron alle montagne del Kurdistan, fino alle coste del Caribe, il filo che unisce tutte queste vicende è la terra: chi la possiede e chi la perde, chi la coltiva e chi la conquista.

Chi perde la terra perde la possibilità di raccontarsi, di scegliere, di essere riconosciuto. E chi controlla la terra — o il mare, o il petrolio — controlla la memoria e la narrazione del mondo.

La Palestina degli anni Trenta, con le sue rivolte soffocate, è la radice di una lunga catena di esodi. La diaspora curda ripete quel grido silenzioso, ricordando che un popolo può sopravvivere senza uno Stato, ma non senza memoria. E il presente venezuelano ci mostra che il potere continua a usare la parola “pace” come una maschera per il dominio.

La svolta del PKK ci ricorda che la scelta di abbandonare le armi non è resa capitolazione, ma apertura a una strada diversa, che passa per la politica e il diritto.

La vera pace non nasce dalle armi né dalle minacce. È un atto di restituzione: della terra a chi la lavora, della voce a chi è stato ridotto al silenzio, della dignità a chi è stato cancellato dalle mappe ma non dalla storia.

Solo allora, forse, potremo dire che il mondo ha imparato qualcosa dalle sue ferite più antiche.